血圧の

基本の「き」

栄養・食事

比企 直樹 先生

北里大学医学部上部消化管外科学主任教授

よく「がんになるとやせる」と言われますが、本当でしょうか。確かにがんと診断された時点で、すでに3割〜8割以上の方で体重減少を認め、そのうち15%の患者さんでは診断される前の6ヵ月間で10%以上の体重減少を認めるといわれています。また、がん患者さんの2人に1人が経過中に10%以上の体重減少を経験するとされています1)。

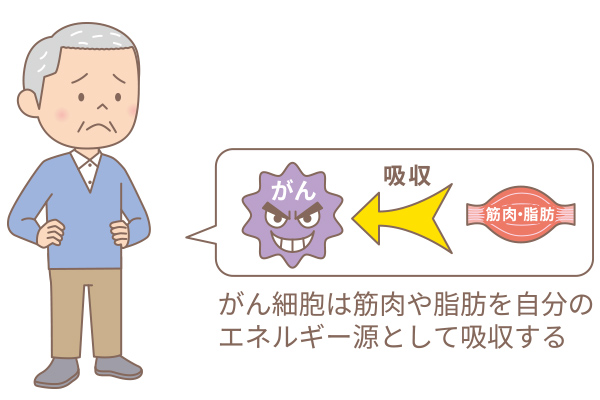

健康な身体はエネルギーの出し入れをバランスよく行っているのですが、がん細胞はエネルギーを使いたいだけ使う性質があります。このためエネルギー源として貯蔵している脂肪だけでなく、本来は使ってはいけない筋肉のたんぱく質にも手を出し、いわば「自分で自分を食べている」状態におちいってしまうのです。結果として筋肉量が落ち体重が減っていきます2)。

健康な身体はエネルギーの出し入れをバランスよく行っているのですが、がん細胞はエネルギーを使いたいだけ使う性質があります。このためエネルギー源として貯蔵している脂肪だけでなく、本来は使ってはいけない筋肉のたんぱく質にも手を出し、いわば「自分で自分を食べている」状態におちいってしまうのです。結果として筋肉量が落ち体重が減っていきます2)。

また、がんの治療で体重が減ることもあります。たとえば、胃がんの患者さんでは胃を切ることで低栄養(栄養不足)が生じるほか、抗がん剤や放射線の治療でも、副作用として食欲不振や吐き気、下痢など消化機能に障害が生じ、栄養を十分にとることが難しくなります2)。

がんの治療中に体重が減ると術後の傷が治りにくくなり、手術に続く薬物療法や放射線治療を受ける体力と気力を失いかねません。近年は研究が進み、がん治療前から筋肉量が多い人は、治療した後の経過がよく、生存率にもよい影響があることがわかってきました2)。このため、がん治療の早期から管理栄養士による食事・栄養管理を行い、栄養療法を実施する病院が増えています。

ご家庭でもがんと診断されたときから、食事の内容に気を配ることが必要です。五大栄養素をバランスよく摂り、鶏肉や豆類など良質のたんぱく質や身体に良いEPA(エイコサペンタエン酸)などの脂質が豊富なアジやイワシ、鮭などを選んで食べましょう。何を食べたらいいのか、体重や筋肉量を維持するために何をしたらよいのか迷ったときは医師や管理栄養士に相談をしてみてください。

ご家庭でもがんと診断されたときから、食事の内容に気を配ることが必要です。五大栄養素をバランスよく摂り、鶏肉や豆類など良質のたんぱく質や身体に良いEPA(エイコサペンタエン酸)などの脂質が豊富なアジやイワシ、鮭などを選んで食べましょう。何を食べたらいいのか、体重や筋肉量を維持するために何をしたらよいのか迷ったときは医師や管理栄養士に相談をしてみてください。

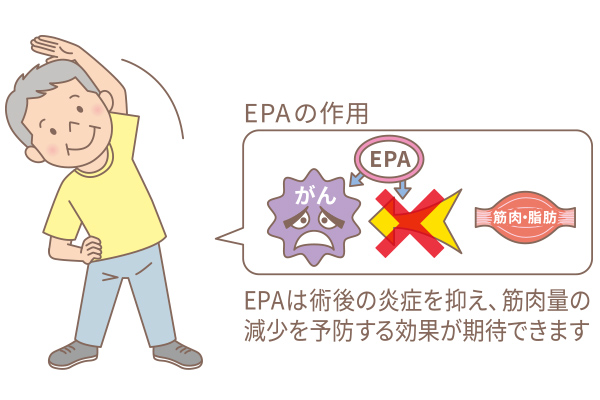

手術前後の栄養管理はとても大切です。体重の減少を防ぐために高エネルギーの栄養補助食品を利用してみるといいでしょう。その際は術後の回復を見越して、手術後の炎症を鎮めたり、傷の治りを促す栄養素を含む製品を選ぶと一石二鳥です。術後の回復に役立つ栄養素の一つにEPAがあります2)。EPAは術後の炎症を抑え、筋肉量の減少を予防する効果が期待できます。

手術前後の栄養管理はとても大切です。体重の減少を防ぐために高エネルギーの栄養補助食品を利用してみるといいでしょう。その際は術後の回復を見越して、手術後の炎症を鎮めたり、傷の治りを促す栄養素を含む製品を選ぶと一石二鳥です。術後の回復に役立つ栄養素の一つにEPAがあります2)。EPAは術後の炎症を抑え、筋肉量の減少を予防する効果が期待できます。

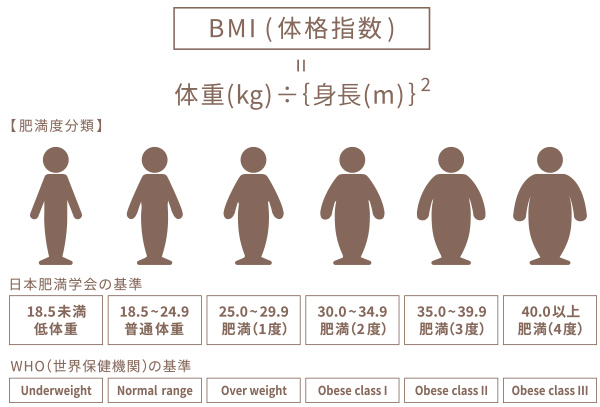

BMI(体格指数)は肥満度を表す指標です。計算式は「体重(kg)÷{身長(m)}の二乗」で、WHO(世界保健機関)の国際基準では、25以上30未満をOver Weight(過体重)、30以上をObese(肥満)と定義しています。

BMIが25以上の「肥満」の患者さんは手術が難しいことが知られています。特にお腹に脂肪がつまっている方の腹部手術は至難の業です。術前に食事療法と術前リハビリテーションで体重を少しでも改善しましょう。

一方、術前BMIが18.5未満の「やせ」の患者さんは手術に耐えて、すみやかに回復する余力が乏しいことがあります。このため、手術前に筋肉量が落ちないよう栄養をしっかり摂り、術前リハビリテーションなどで筋肉量を維持しておく必要があります。

とくに、胃がんなど消化機能が障害されているがんの場合は、病気のために食事量が減り筋肉量が落ちていることが多く、栄養状態の改善と適度な運動が重要です。普段の食事の量が減った、食欲がない場合は、必ず看護師や管理栄養士に相談をしてください。

退院した後は、自宅での食事・栄養管理が社会復帰につながります。ここでは、食事が問題になりやすい消化器がんの食事・栄養管理をみていきましょう2,5,6)。

胃がんの手術後の食事

胃は食べ物をためて、腸が消化吸収しやすいように胃液でどろどろにする役割を担っています。手術で胃を切った後はこの機能が衰えているので注意が必要です。また術後は胃酸が減り、食べ物の殺菌能力が落ちているので、食中毒を起こしやすくなります。食品の消費期限に気をつけ、刺身やお寿司などの生ものは新鮮なものを選びましょう。また生のレバーや鳥刺しなど火を通さない肉類も控えてください。

胃を切った後は「ゆっくり、よくかんで、ちょこちょこ食い」

胃の手術をした後で生じる身体の反応を「ダンピング症候群」といいます。胃にたまった食べ物が十二指腸あるいは小腸に急に送り込まれることで食べた後すぐに、冷や汗や動悸、めまい、脱力感、頭痛、呼吸困難などの症状が起こります。なかには、この反応を嫌うあまり食事をいやがる方もいるのですが、少しずつ、ゆっくり時間をかけて食べることで抑えることができます。

胃の手術をした後で生じる身体の反応を「ダンピング症候群」といいます。胃にたまった食べ物が十二指腸あるいは小腸に急に送り込まれることで食べた後すぐに、冷や汗や動悸、めまい、脱力感、頭痛、呼吸困難などの症状が起こります。なかには、この反応を嫌うあまり食事をいやがる方もいるのですが、少しずつ、ゆっくり時間をかけて食べることで抑えることができます。大腸がんの手術後の食事2,6)

大腸の手術後は、どうしてもお通じの問題がでてきます。便秘がひどいときは、朝の起床後に一杯の水や牛乳を飲み、腸の運動を少しでも促してから、トイレに入る習慣をつけるといいようです。また、術後3ヵ月間を過ぎたころから野菜や果物など、食物繊維を多く含む食事を少しずつ増やしていきましょう。

大腸の手術後は、どうしてもお通じの問題がでてきます。便秘がひどいときは、朝の起床後に一杯の水や牛乳を飲み、腸の運動を少しでも促してから、トイレに入る習慣をつけるといいようです。また、術後3ヵ月間を過ぎたころから野菜や果物など、食物繊維を多く含む食事を少しずつ増やしていきましょう。抗がん剤の治療中は、薬の副作用で味覚の変化が生じ、主に塩分を感じにくくなることがあります。このほか、口内炎や吐き気などで食べられないこともあるため、症状に応じて、食事の内容や味付け、のみ込み易さを工夫してみましょう。

口内炎や食道の炎症が酷いときの食事

味付けの濃いものや、冷たすぎるもの、熱すぎるもの、硬いものは口やのどの粘膜を刺激して痛みが増します。

口あたりがやわらかいもの、のどごしが『つるん』としたものを食べてみましょう。

茶わん蒸し、卵豆腐、豆腐など

だしや旨味を上手く生かした薄味がお薦めです。

キツい塩味、甘味、酸味を避けるために、濃い目のだしを上手に使いましょう。

ただれた粘膜を傷つけないように、とろみを上手く使いましょう。

あんかけ豆腐、ゼリー寄せなど

柔らかく、水分たっぷりの調理を心がけましょう。

温かめのポタージュスープなど

酸味の強い果物は避けましょう。

リンゴやオレンジはコンポートにすると、口内炎を刺激せずに食べられます

熱々ではなく人肌の温度で。

口やのどの粘膜を刺激しない「ぬるめ」がお薦めです

吐き気、おう吐があるときの食事

抗がん剤の副作用が原因で、食べ物のにおいや見た目で吐き気を催すことがあります。

味の濃いものや酸味で食欲を刺激できるので、酢飯やお好み焼き、カレーライスなどが食べやすいようです。

三食にこだわらず、食べられそうなときに、好きなものを食べましょう。

口当たりがよく、飲み込みやすいものを食べましょう。意外に冷たいものは食べやすいようです。

自分好みの味付けで、食欲を刺激しましょう。

にんにくやタマネギなど、においがキツい食材を避けましょう。

脂っこいものは避けましょう。

食事の量にこだわらず、少量でも品数をとるようにしましょう。

水分はこまめに摂りましょう。

抗がん剤の副作用の影響で、食べ物を噛んだり、飲み込むことが難しくなる「嚥下障害」が生じることがあります。パサパサしたもの、硬いものは飲み込みにくいので、まず、一口大に切ったバナナや納豆、おくらなど、のみこみやすいものを一口、食べてみましょう。さらに食材を細かく切る、調理の際に片栗粉やくず粉でとろみをつけるなどの工夫が大切です。このほかミキサーでムースやマッシュを作ったり、果汁をゼリーにするなど献立を工夫してみてください。また、サラサラした液体はむせてしまうので、水やお茶、牛乳などにもとろみをつけるといいでしょう。今は市販の「とろみ剤」やあらかじめとろみがついている栄養補助食品なども手に入りやすくなっています。ぜひ、活用してみてください。

がんの治療がおわり、社会復帰を果たした後の食事はどうしたらいいのでしょうか。なかには再発を怖がるあまり「栄養を摂るとがん細胞が成長してしまう」と極端な粗食を実践される方もいますが、がん細胞を兵糧攻めにする前に健康な細胞を栄養不足にしかねません。たんぱく質、脂質、炭水化物(糖質)の三大栄養素と、ビタミン、ミネラルをバランス良く食べることが大切です。

また、よくある「死にたくなければ○○を食べなさい(食べてはいけない)」などの情報は、科学的に証明された正しい情報とは限りません。偏った食事に凝ったり、高額なサプリメントなどを購入する前に、かならず主治医と相談してください。

がんサバイバー(経験者)が参考にできる栄養と食事の目安の一つに、米国対がん協会が2012年に公表した「がんサバイバーの栄養と運動に関するガイドライン」(2012年版)があります。日本人にも当てはまるのは次の通りです。

健康的な体重を維持しましょう。

植物性の食物を中心に、健康的な食事をとりましょう。

飲酒はほどほどに。

※1ドリンクはエタノール量に換算して10g程度です。アルコール度数が15%の日本酒では半合分、アルコール度数5%の発泡酒なら250mL、 ロング 缶の半分に相当します。

胃がんの治療後はどうしても食べられる量が減り、活動に必要なエネルギーや栄養素が不足しがちです。このため近年は、少量で高エネルギーを補える栄養補助食品を積極的に取り入れるケースが増えてきました。栄養補助食品の良い点はアルギニンやグルタミン、ω-3系脂肪酸やビタミン類など、身体に必要な栄養成分も一度にぎゅっと濃縮して食べられる点でしょう。

また、食べ物を味わい「美味しい」と感じながら飲み込むことは、単なる栄養補給にとどまらず生きる喜びにつながります。ひところは「甘ったるい」「すぐ飽きる」と敬遠されがちだった栄養補助食品も、最近は様々な味とフレーバーが出そろい「美味しい味」や「食べやすい味」を選べるようになりました。これからがんと共存していくあなたの大きな力になるでしょう。普段の食事にプラスできる栄養補助食品を賢く利用してください。

サルコペニアという言葉を聞いたことがあるでしょうか。サルコペニアとは筋肉量が減少し、筋力や身体能力が衰えた状態を指します。高齢者に特有の現象と思われがちですが、がん患者さんとがんサバイバーも注意が必要です。治療前より歩く速度が遅くなった、あるいは、握力が低下してペットボトルの蓋が開けられない、などに思い当たったら危険信号です。

サルコペニアという言葉を聞いたことがあるでしょうか。サルコペニアとは筋肉量が減少し、筋力や身体能力が衰えた状態を指します。高齢者に特有の現象と思われがちですが、がん患者さんとがんサバイバーも注意が必要です。治療前より歩く速度が遅くなった、あるいは、握力が低下してペットボトルの蓋が開けられない、などに思い当たったら危険信号です。米国対がん協会が2012年に公表した「がんサバイバーの栄養と運動に関するガイドライン」(2012年版)では運動について、次のように推奨しています。

定期的に運動をしましょう。

参考文献