Top

Top医療の挑戦者たち 21

世界初の人工心臓

「アクツハート成功!」。

その鼓動は、人工心臓時代の幕開けを告げた。

阿久津哲造

一九五八年一月、塩化ビニール製の心臓は、まるで生きているかのようにブルッと震えると、規則正しく動き始めた。実験室につめかけたアメリカ人研究者たちの間に、歓喜の拍手が起きた。「世界初の人工心臓、アクツハートが動物実験に成功!」。ニュースは全米に、そして世界に発信された。

彼の名は阿久津哲造。アメリカのクリーブランドに渡って、まだ八ヵ月の心臓外科医。きっかけは研究所での朝のミーティングだ。「将来、心臓病の治療には、人工心臓も選択肢になる」と発言したら、上司が「それを君に任せよう」と言ったのだ。

だが、人工心臓はまだ空想小説の世界にあった。「とにかく、本物の心臓とそっくりなもの」を目標に、彼は職場を研究室から、工作機械が並ぶ作業場に変えた。粘土をこね、石膏を流し込み、油にまみれて金属を削る。昼も夜もなく働き、すべての部品を手作りした。

休日なのに宿舎に戻らない彼を管理人が心配して、「アクツが死んでいるかもしれないから、見てきてくれ」と同僚の研究員に頼んだことさえあった。

実験成功がNASA(米国航空宇宙局)に認められ、腕利きの技術者が派遣されてくると、人工心臓は工学的にも洗練されてきた。そして日本に帰国する直前の一九八一年、ついに彼は人への人工心臓植込みに成功する。アクツハートは、心臓移植手術が行われるまでの五四時間、患者の生命を支え続けた。

阿久津は後にテルモの経営者となってからも、人工心臓の開発を推進し、その臨床応用への道筋をつけた。現在、重症心不全で自分の心臓が動いていない多くの人々が人工心臓で救命され、家族に囲まれて生活し、働いている。阿久津が夢見たのは、こんな時代の実現だったのではないか。

(監修/小柳仁 先生 東京女子医科大学名誉教授)

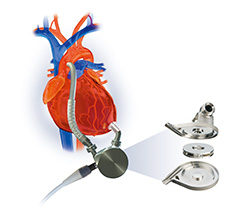

想像の世界にあった人工心臓を現実のものにした「アクツハート」。

心臓の役割と人工心臓

わたしたちが生きていくには、血液を循環させて全身の細胞に酸素と栄養を届けなければならない。心臓は血液を全身に送るための臓器で、生命活動を維持する重要な役割を担っている。心臓が病気になり、重症だった場合は手術での治療が必要になる。しかし通常の手術で治せない場合は、心臓全体の交換を考えなければならない。方法としては、心臓移植と人工心臓が考えられるが、その発想は古くまでさかのぼる。

阿久津哲造

(1922-2007)

(1922-2007)

古代ギリシャの時代からあった人工心臓の考え方

「人工心臓」の概念は古代ギリシャにまでさかのぼる。ギリシャ神話を作ったとされるホメロスは、叙事詩の中で、背中に翼を持つ非情な神「タナトス」に鉄の心臓を与えている。近世にあっても人工心臓は、不死身のヒーローに人並み外れたパワーをもたらす存在として説明されるなど、空想小説の中にあった。

医学の世界で、心臓移植とともに人工心臓が登場するのは、19世紀前半にフランスの生理学者ルガロア(1770-1814)が、「自然由来であれ、人工物であれ、自らの心臓に代わる心臓を得て、血液を送り続けることができれば、体のどの部分でも永遠に生き続けさせることが可能だろう」と記述したのが最初といわれる。そして20世紀に入り、実際に臓器をかん流装置の中で生かし続ける実験に成功したのが、アメリカのチャールズ・リンドバーグと、アレクシス・カレルである。

阿久津が製作した初期の人工心臓

人工心臓を実現可能な目標にしたアクツハート

1958年の阿久津の動物実験成功は、人工心臓の時代が、遠からず到来することを予感させるものだった。動物実験での生存時間をさらに伸ばし、人体に使えるまでに性能を高めていけば、必ずヒト用の人工心臓は実現されるはずだ。阿久津の成功に刺激され、アメリカを中心に多くの研究者が人工心臓の開発に積極的に取り組むようになった。

物語の世界も、より科学的に変化

このような時代の雰囲気の中で1960年、アメリカの医学者たちにより、生体と自動制御機器を融合させる技術を差す「サイボーグ」の概念が提唱される。その影響を受け、物語の世界でも荒唐無けいな空想の世界を脱して、より科学的な色彩を帯びたサイボーグが活躍するようになる。日本でサイボーグを主人公にした漫画が大ヒットしたのは、このころだ。アクツハートの成功は、文化の面でも大きなインパクトを与えたのだ。

サイボーグ(cyborg)

自動制御の技術(cybernetics)と生命体(organ)を融合させたものを指す。人工心臓のような人工臓器をはじめ、心臓ペースメーカーや筋電信号で動く義手なども、この概念に含まれる。

アクツハートは、なぜ生まれたか。

日本で人工心肺の開発を経験

1951年、まだ日本の大学で外科の医局員をしていたころ、阿久津は教授から人工心肺の研究をするように言い渡された。人工心肺をヒトの手術に使った最初の成功例は1953年、アメリカのギボンによるものであり、この当時はアメリカでも研究途上にあった。阿久津は、このまったく新しいテーマが、実験を中心とした普通の研究とは大きく違うことに気づいた。このテーマは医学者だけで完成できるものではなく、技術者の力を借りて、まず人工心肺という「モノ」を作らなければ進まないのだ。装置を作る材料、メカニズムや電気の知識…どれも医師の力だけでやれるものではない。

エンジニアも職人も偉大だ

まもなくふたりのエンジニアが研究チームに協力してくれることになった。ひとりは戦争中に飛行機を作っていた物理学者で、機械に関する知識と技術力はすばらしかった。もうひとりは大手電機メーカーの技師で、制御駆動装置の設計に大きな役割を果たしてくれた。

阿久津はチームでいちばん若いということもあり、図面を持って町工場へでかけ、職人に説明したり、ときには装置の組み立ても手伝った。そんなとき、旋盤やフライス盤を器用にあつかう職人の見事な仕事ぶりに舌を巻き、「ものづくり」の喜びにふれることもあった。彼にとってはエンジニアも職人も、とてつもない能力をそなえた尊敬すべき人たちだった。

彼らが製作した人工心肺は、見事に動物実験に成功し、大手新聞社から科学奨励金を受けることもできた。順風満帆に見えた研究チーム。しかしその矢先に、頼みの教授が病気で急死する。

上司のひとこと

後任の教授は心臓外科の専門ではなかった。後ろ盾を失った阿久津は、思い切ってアメリカへの留学を決意する。アメリカではすでに人工心肺を使った手術が試みられているという情報も入っていた。願書を出したクリーブランドの研究所から、研究員として受け入れるという返事が来ると、阿久津はすぐにアメリカへと飛び立った。

人工心肺の研究をしていたということで、研究所での配属先は人工臓器部となった。しかし当時の人工臓器といえば人工腎臓が主流であり、その権威として名高いコルフ博士* が部長を務めていた。心臓外科医は、阿久津ひとりだった。

コルフ研究室にきてまもなく、朝のミーティングで阿久津がスピーチをすることになった。彼は「心臓外科の行きつくところ」というテーマで、当時話題になっていたバイパス手術でも救命できない重症の心不全を救うには、「心臓移植か人工心臓を用いて、心臓そのものを取りかえるしかない」と話した。この話題には他の研究員も興味を持ち、「人工臓器部として取り組むのであれば、人工心臓が目標になるのではないか」という方向に話がまとまってきたところで、コルフが結論を出した。「それを心臓外科の君にまかせようと思うがいいね」。これで阿久津の研究テーマは決定されたのだ。

* ウィレム・コルフ(Willem J Kolff, 1911-2009)

オランダからアメリカへわたり、1945年に人工腎臓を用いて初めてヒトの救命に成功した。コルフが製作したのは回転ドラム式人工腎臓で、セロファン製のチューブを円筒に対しコイル状に巻きつけた構造を持っており、これを透析液中で回転させるものであった。コイル型人工腎臓は日本でも多く使われ、「コルフ式」とも呼ばれていた。

ヒトに使える人工心臓をつくるために

壁にぶつかった人工心臓の開発

阿久津は動物実験成功のあと、本格的な人工心臓を開発するための要素について検討を進めた。彼は人工臓器の開発にあたって、考えるべき三つの要素があると述べている。

① 基礎材料

② 使用するエネルギーとその変換様式

③ 制御の方法

まず基礎材料だが、動物実験に成功した人工心臓は塩化ビニール製であった。しかし血液の凝固が避けられなかったため、他の素材を探していたところ、タイヤメーカーから新素材・ポリウレタンの提案があった。これは使いこなすのに苦労したが、塩化ビニールよりは良い感触が得られた。

次にエネルギーの問題だ。最初の人工心臓は空気を送ることで拍動させるタイプだったが、調節が難しいため、小型モーターや電磁石も試してみた。

しかしどのエネルギーを使うにしても、それを制御する方法はなかなか見つからず、開発は壁にぶつかってしまった。

NASAの協力で多くのタイプの人工心臓を作った阿久津

そんな状況の1960年、NASA(米国航空宇宙局)の研究所から、阿久津のプロジェクトへ無償協力の申し出があった。NASAはそのころ、月へ人を送る「アポロ計画」の準備中だったが、人類に役立つことなら何でもするという基本思想を持っていた。日本で人工心肺の開発をした経験からエンジニアの力をよく知っている阿久津は、この申し出を喜んで受け入れた。

そして問題の制御方法については、当時としては画期的なセミ・オートマチックの制御駆動装置が開発され、人工心臓づくりは前に進み始めた。やがていろいろなタイプの人工心臓が相次いで開発され、1962年に動物の生存時間1日の壁を破り27時間という記録をたたき出した。そして基礎材料はシリコンゴム、ポンプは空気駆動、制御はNASAの装置という形に落ち着き、1964年には動物の生存を31時間まで伸ばすことに成功した。

ついにヒトへの植込みに成功

阿久津はやがてクリーブランドを離れ、ニューヨークへ、ミシシッピへ、さらにテキサスの研究所へと移った。そして1981年にヒト臨床用の人工心臓「アクツ・モデルⅢ型」を開発する。材料はポリウレタンとシリコンゴムを結合させた新素材、空気駆動で、制御駆動装置は新たに開発した。その年、重症心不全の男性にその人工心臓を植込み、その54時間後の心臓移植にも成功する。心臓移植が終わった後の人工心臓を調べてみると、血液凝固はどこにも発生していなかった。阿久津はこれを最後に、その年のうちに日本へ帰国した。

アクツ・モデルⅢ型

(Division of Surgery:Texas Heart Institute, 8(3), 305-319,1981より)

(Division of Surgery:Texas Heart Institute, 8(3), 305-319,1981より)

全置換型人工心臓(TAH)と補助人工心臓(VAS)。

全置換型人工心臓が移植への「つなぎ」として臨床応用に成功

阿久津が始めた人工心臓の開発は、実際の心臓の模倣から始まった。心臓を取り出し、代わりに機械を植込み、永久に使用できる人工心臓とするのが目標だ。これは全置換型人工心臓(TAH: total artificial heart)と呼ばれ、阿久津が動物実験に成功したのもこのタイプだ。

1967年、世界初の心臓移植手術が南アフリカで成功すると、これが人工心臓の役割に大きな変化をもたらす。1969年、心不全の男性への全置換型人工心臓の臨床応用が、テキサスの心臓研究所に所属する医師・クーリーらにより世界で初めて成しとげられる。

しかし当時は動物実験でも生存期間は3日間しかなかったので、ヒトに使われたことは驚きをもって受けとめられた。だがクーリーには、わずかながら成算があった。人工心臓の植込み手術が終わると、移植可能な心臓の提供を社会に呼びかけたのだ。患者の妻がテレビで視聴者に哀願したこともあり、「移植できる心臓をさがして患者を救え」という気運は全米で盛り上がった。幸い64時間後に脳死患者から心臓が提供され、人工心臓と取り替えられる。結局、患者は拒絶反応で死亡したが、人工心臓を移植心臓が見つかるまでのつなぎ(ブリッジ)として使うという新しい発想は、人工心臓の存在意義に、大きな新しい展望を加えることになった。

全置換型人工心臓(TAH)

しかし長期の使用を考えると、初期の全置換型人工心臓には耐久性に限界があり、またしばらく使っていると、血栓(血液の固まり)ができて詰まってしまうという大きな課題が立ちはだかった。さらに、初期の人工心臓はポンプ機能を体内に収めきれず、体外の動力装置にチューブやワイヤで結ばれているので感染症を起こしやすいという問題もあった。

実用性にすぐれた補助人工心臓が主流に

人工心臓の開発目標は、やがて全置換型ではなく、補助人工心臓へと移っていく。補助人工心臓(VAS: ventricular assist system)は病気の心臓をそのまま残し、その心臓の働きを助けるタイプで、全置換型人工心臓より後から考えられたが、現在ではこれが主流だ。

補助人工心臓(VAS)

重症心不全の多くでは、心臓、とくに最も負担がかかりやすく弱りやすい左心室の働きを助ければ、充分な心機能を得られる。そこで病気の心臓を生かしたまま、左心室のポンプ機能を補助人工心臓で補助するシステムが開発されるようになったのだ。さらにこの補助人工心臓を使用すると、負担の小さくなった心筋が強さを取り戻すことがあるため、やがて人工心臓を取り外しても自分の心臓だけで生活できるまでに回復する患者が一部にみられることもわかった。はじめは全置換型で人工心臓の研究をはじめた阿久津も、1964年からは併行して補助人工心臓の研究を行っている。

初期の補助人工心臓は大型で、患者さんは体外の動力装置に結ばれ、著しく行動が制限されるという問題もあったが、現在では小型軽量になり、日常生活の自由度が高くなっ ている。現在、日本やアメリカ、ヨーロッパ諸国などを中心に補助人工心臓を主流とした臨床応用が行われている。

試行錯誤の中で生まれた多くの血液ポンプ

現在の人工心臓では連続流ポンプが主流

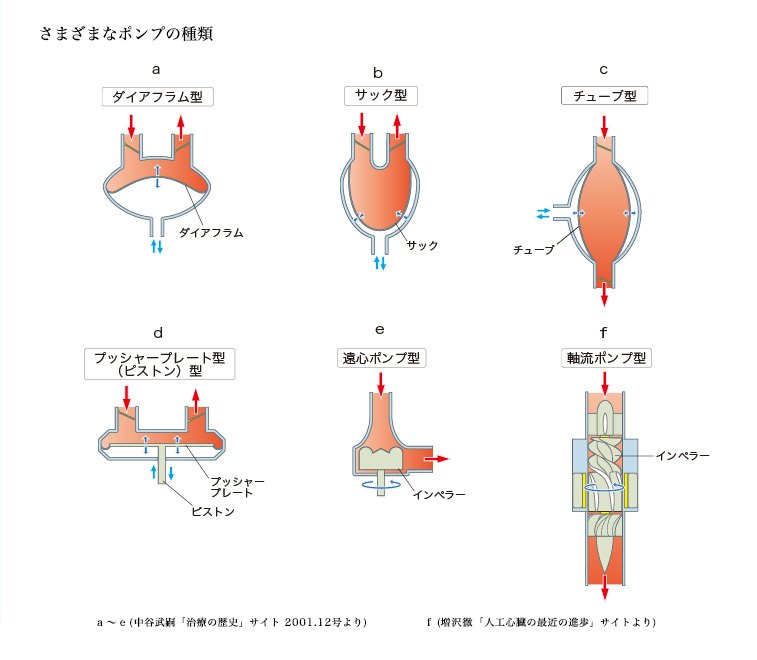

血液を送り出すポンプは、文字通り人工心臓の心臓部だ。生きた心臓と同じように脈打ちながら血液を送り出す「拍動流ポンプ」と、水道の水のように一定の流れを保つ「連続流ポンプ」がある。拍動流ポンプには図a~dのような種類があり、拍動の往復運動を血流に変えるためには、血液の流入・流出口部分に弁を付ける必要がある。連続流ポンプには、インペラー(羽根車)の回転で血液を送り出す図eの遠心ポンプ型のほか、スクリューネジのようなものを回転させて血流を生み出す図fの軸流ポンプ型がある。連続流ポンプは弁を付ける必要がないため小型化しやすく、現在では主流となっている。

人工心臓の歩み

1935年 大西洋横断飛行で有名なリンドバーグが人工心臓の原型を開発。

1958年 コルフの指導のもと、阿久津が世界初の人工心臓をイヌに植込む。1.5時間の生命維持に成功。

1962年 米国で人工心臓が国家プロジェクトとして開始

1963年 ドゥベイキーによりリオッタが開発した補助人工心臓の臨床応用開始

1967年 南アフリカで世界初の心臓移植

1969年 リオッタとドゥベイキーの開発した全置換型人工心臓をクーリーが初めてヒトに使用。移植心臓が見つかるまでのつなぎ。(ブリッジ)

1978年 能勢らの全置換型連続流人工心臓でウシが3ヶ月生存。連続流の可能性が真剣に議論されるようになった

1980年 三井記念病院で国内初の人工心臓(東大型・補助)の植込み

1981年 阿久津型の全置換型人工心臓をクーリーの執刀でブリッジ使用として本格臨床応用

1982年 デブリーズが全置換型人工心臓で永久使用の臨床試験(5例)

1988年 米国でImplantable TAH(植込み型全置換型人工心臓)開発プロジェクト開始

1995年 通産省の「体内埋込み型人工心臓システム」プロジェクト開始

1997年 日本で臓器移植法施行

2001年 米国で全置換型人工心臓が世界で初めて臨床使用

2002年 FDAが補助人工心臓の永久使用を条件付きで承認

人工心臓の将来

再生医療の導入も視野に

現在の人工心臓の用途は、ほとんどが心臓移植までの間、人工心臓で生命を維持するという「つなぎ」としての役割だ。人工心臓によって寿命を全うする永久使用を目的とすることは少ない。そして現在研究されているのが、「自分の心臓が回復するまでのつなぎ」としての役割だ。日本では補助人工心臓の植込みは2009年までに1,100例を超えている*。 * 日本臨床補助人工心臓研究会:2009年度補助人工心臓レジストリーより

補助人工心臓を使用していると、自然に自分の心臓機能が回復し、やがて人工心臓を外して生活できるようになる事例が一部にみとめられる。このことに注目した治療法として、補助人工心臓を使用中に、心不全に対する薬物投与を行う治療法が注目されるようになってきた。

これをさらに進め、人工心臓に再生医療を組み合わせた治療も試みられている。そのひとつを紹介すると、補助人工心臓を植込んだ患者さんの足の筋肉から細胞(筋芽 細胞)を取り出して培養し、シート状にしたものを患者さんの心臓に移植する。すると、やがて細胞が心臓の筋肉と一体になって働くようになり、それとともに心臓の機能が回復してくる。心臓の機能が充分に回復したら、人工心臓を取り外し、自分の心臓だけで生活できるようになるというものである。

現在は筋芽細胞を使っての研究だが、将来的にはiPS細胞(人工多能性幹細胞)を用いて心筋細胞シートを作り、移植することでより有効性を高めることも考えられている。 バイオテクノロジーを活用したこのような方法はまだ治療法として確立されてはいないが、これからの進展が期待されている。

監修者からのメッセージ

人工心臓の開発について、日本が眠っているも同然であった1980年代、阿久津先生と北米大陸を旅して大学・研究所を訪問しつつ二人で考えたのは、国際シンポジウムをやって日本を刺激するしかないということでした。現在は国産の補助人工心臓が素晴らしい成績をあげて世界のトップレベルにありますが、阿久津先生は国際シンポジウムを通し、「伝道者」として日本の若手研究者を鼓舞し続けたのです。

今日この瞬間にも、この国には重症心不全で心臓がすでに動いていない約150人の病め る人たちが補助人工心臓のおかげで救命され、家族と談笑し、ある人は結婚し、あるいは生き生きと働いています。阿久津先生が伝道者として説き続けたのは、こんな人工心臓先進国としての国のかたちだったのではないかと思っています。

東京女子医科大学名誉教授 小柳 仁