Top

Top医療の挑戦者たち 19

抗 体

北里が発見し、

利根川が解明した「抗体」一○○年の謎。

北里柴三郎/利根川進<

「医学界の大きな謎を解明した、一〇〇年に一度の偉大な研究です」

一九八七年、ノーベル賞選考委員会は、生理学・医学賞を日本の「トネガワ」に授与すると発表した。そのとき行われた授賞理由の説明が難解なことに業を煮やした記者団は、「トネガワの研究はどれくらいすごいのか」というダイレクトな質問を投げかけた。それに対する委員の回答だ。「一〇〇年に一度」というのは、物のたとえかもしれないが、この言葉は意外に的を射ている。

その約一〇〇年前の一八八九年、北里柴三郎は不可能といわれた破傷風菌の純粋培養に成功し、世界を驚かせた。さらに破傷風菌の毒素を無力化する「抗体」を発見し、血清療法を確立した。また、抗体はジフテリアをはじめ、いろいろな感染症の治療に応用できる多様性を持つこともわかった。

利根川進は、アメリカに「分子生物学」という学問があることを知り、アメリカへ留学した。さらにスイスの免疫学研究所へ移り、そこで抗体の研究をはじめた。

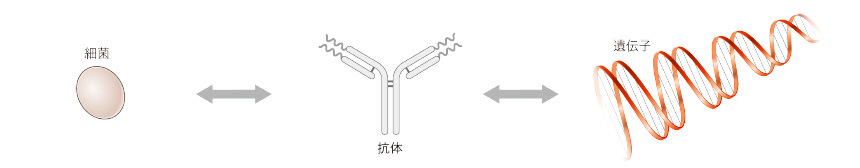

人体には、さまざまな細菌やウイルスなどの異物が侵入してくる。これに対し、血液成分のひとつであるリンパ球のB細胞は、その細菌なり、ウイルスなりに対する抗体を作る。すると同じ異物が再び侵入したとき、簡単に撃退できるようになる。これが免疫だ。どんな異物が侵入しても、B細胞はそれに応じた抗体を作ることができ、その種類は一〇〇億を超える。この「抗体多様性の謎」は、北里の時代から未解決のままだった。

スイスに来て四年目、利根川はアメリカで行われたシンポジウムに参加した。そこで発表された、抗体多様性に関する彼の報告は、出席者の度肝を抜くものだった。なんと、遺伝子が変化するというのだ。遺伝子情報はDNAに書き込まれており、一生その形は変わらないため、指紋のようにその人を特定する決め手になる。しかし、利根川は「B細胞だけは自らの抗体遺伝子を自在に組み替えて、無数の異物に対応する無数の抗体を作ることができる」ことを証明したのだ。

ノーベル賞の受賞が決まったとき、先輩の研究者から届いた一通の祝電を、利根川はいまでも記憶している。電報には、こう書かれていた。 「北里が始めたことを、君が完結させた」

(監修/利根川進先生 マサチューセッツ工科大学教授、 北里英郎先生 北里大学医療衛生学部長)

左上の資料提供/ 学校法人北里研究所

北里による発見直後から、

多様な病原菌に対する多様な抗体が存在することは認識されていた。

幕末生まれの北里が抗体を発見し、世界的な業績を残す

北里柴三郎は、ドイツ留学中の1889年に、不可能といわれた破傷風菌の純粋培養に世界で初めて成功した。さらに菌の毒素を弱める「抗毒素」を発見、破傷風の治療や予防に使える血清として製剤化した。この抗毒素が、現在でいう「抗体」にあたる。

北里が生まれた1853年は、和暦でいえば嘉永5年。ちょうどペリーの黒船が浦賀に来航した年だ。この鎖国の時代に生まれた日本人が、30代にして世界的な学問上の発見をしたのは、彼の志の高さと、負けん気の強さによるところが大きいといわれる。

北里はその後、すぐにジフテリアの血清療法についても同僚のエミール・ベーリングとともに完成させた。またドイツでの師匠、ロベルト・コッホは、ツベルクリンを結核の予防血清として使おうとしたが、これは失敗に終わった。このように抗体が、破傷風、ジフテリアをはじめ、いろいろな感染症の治療に応用できる多様性を持つことは、北里の時代から認識されていたが、その理由は不明であった。

北里柴三郎

(1853-1931)

資料提供/ 学校法人北里研究所

(1853-1931)

資料提供/ 学校法人北里研究所

諸説入り乱れた抗体多様性の原理

北里と同時期にコッホ研究所に在籍していたこともあるドイツのパウル・エールリヒは、抗体が作られる仕組みについて、「白血球の表面に、いろいろな異物に対する側鎖(受容体)があり、白血球は侵入してきた異物と合致する側鎖と同じタイプの抗体を増やす」と主張した。しかしこれは、血液型の発見で有名なカール・ラントシュタイナーによって否定される。その後もいろいろな学説が主張されたが、抗体の種類があまりにも多いことへの説明がつかず、ほぼ100年間、謎とされていた。

エールリヒの側鎖説

白血球の表面には、あらかじめ、いろいろな抗原を想定した側鎖が存在しており、実際に侵入してきた抗原とピッタリ合致する側鎖があれば、白血球はそれと同じ型を持った抗体を量産して抗原に対抗する。

(福岡大学機能生物化学研究室「生化学の基礎」ウェブサイト, 2012より)

抗体の発見から約100年。

分子生物学で抗体多様性の謎に挑んだ利根川。

化学から分子生物学へ転身、アメリカへ渡った利根川

20世紀の後半、生命活動を分子というミクロのレベルでとらえる「分子生物学」がアメリカを中心として急速に発展した。従来の生物学を、物理や化学の物差しでとらえなおすという、斬新な学問手法だ。利根川は京都大学で化学を専攻していたが、分子生物学に魅力を感じ、大学院生として京大のウイルス研究所に進んだ。そして教授から、「分子生物学を本気で勉強するなら、日本にいてはダメだ。アメリカへ行きなさい。」と言われ、カリフォルニア大学へ留学する。彼はもともと、「イエス、ノー」をはっきり言う性格で負けん気も強かった。ドライに割り切るアメリカ社会とは相性がよく、たちまち実力を発揮していく。

細菌に感染する性質を持つ「バクテリオファージ」というウイルスの研究で博士号を取り、ノーベル賞学者が主宰する研究所に入る。しかしビザの期限が切れたため、スイスの免疫学研究所へ移り、そこで「抗体多様性の謎」を解くことになる。

利根川 進

(1939-)

日本の生物学者。分子生物学、

免疫学にバックグラウンドを持つ。

1987年、ノーベル生理学・医学賞

を受賞。

(1939-)

日本の生物学者。分子生物学、

免疫学にバックグラウンドを持つ。

1987年、ノーベル生理学・医学賞

を受賞。

抗体の数より、はるかに少ない遺伝子の数

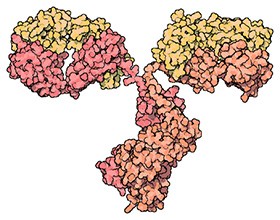

抗体は白血球のB細胞で作られ、おもに血液など体液中に存在する。抗体は、たくさんのアミノ酸が並んでつくられたタンパク質だ。抗体はすべてY字型の構造をしており、左右に開いた腕の先で抗原に結合する。抗体の種類が違えば、アミノ酸の並び方も異なり、その並び方は遺伝子によって決められている。

体内に侵入した細菌やウイルスは、抗原として認識されるが、1種類の細菌、1種類のウイルスに対応する抗体は、それぞれ1種類しかなく、これは鍵と鍵穴に例えられる。そしてその抗体のアミノ酸配列を決めるには、少なくとも1種類の遺伝子が必要なはずだ。

ところがヒトの抗体は100億種類以上あると考えられているのに、ヒトの遺伝子は2万数千しかない。2万数千の遺伝子から、100億の抗体をどうしたら作れるのか。そこが大きな謎となる。

利根川は、抗体多様性の謎を、遺伝子レベルで研究することにした。遺伝子は体全体の設計図であり、抗体のアミノ酸配列も遺伝子で決められる。それなら分子生物学で遺伝子を研究すれば、多くの抗体が作られる謎は解明できるはずだ。利根川の挑戦が始まった。

抗体の構造

黄色で色分けされた部分が抗原と結合する

(日本蛋白質構造データバンク [PDBj]ウェブサイト,2013より)

1種類の細菌に対応する抗体は1種類で、その抗体を作るための遺伝子も1種類あるはず。

DNAは遺伝子として働く

ヒトの組織は細胞でできているが、細胞の「核」という部分には「染色体」があり、その中にあるDNA(デオキシリボ核酸)は遺伝情報を担う「遺伝子」と

して機能している。

して機能している。 DNAの構造は個人ごとに異なり、また終生不変と考えられている。(東京女子医科大学遺伝子医療センター ウェブサイト,2013より)

変化しないと思われていた遺伝子に組み換えが起こることで

多様な抗体が生み出されていた。

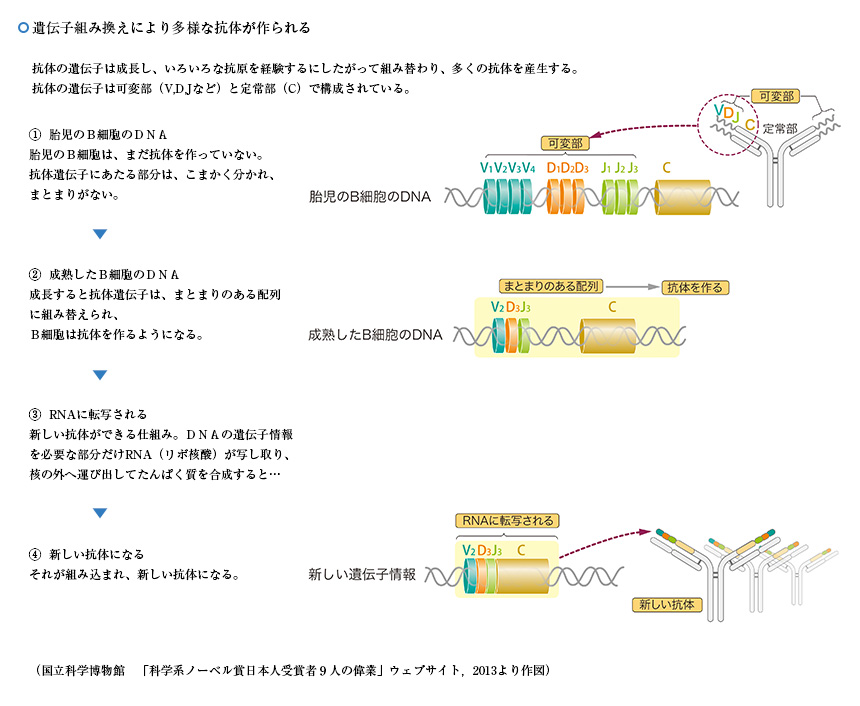

組み換えられていた抗体遺伝子

遺伝子の数をはるかに超える種類の抗体が存在するということは、何が起こっているのだろう?「もし遺伝子の組み換えが起こっていれば、抗体は多様性を獲得できる」。「しかし、遺伝子は終生変化しないはずではないか」。この相反する考えを、利根川は実験で確かめることにした。

まだ抗体を作っていないサンプルとして、マウスの胎児からとったDNAを用意し、次に抗体を盛んに作っているサンプルとして、がんにかかったマウスからとったDNAを用意した。それぞれのDNAの、抗体遺伝子にあたる部分を比較したところ、驚いたことに、遺伝子の様子が全く違っていたのだ。胎児の遺伝子は、まとまりのない小さなかたまりとして配列 されており、これに対して、がんのマウスの遺伝子は、しっかりと再構成され、まとまりのある配列となっていた。これは、胎児期から成長し、がんを患うまでに、抗体遺伝子に組み換えが起こっていることを示しているのではないか。利根川は、その実験を別の方法で追試したが、やはり同じ結果が出た。抗体の多様性は、やはり遺伝子組み換えによって起こっていたのだ。

拍手に包まれたシンポジウム会場

1976年の夏、アメリカで開かれたシンポジウムに利根川は招待されていた。会場は、世界の分子生物学のメッカといわれる研究所。ここで研究発表をすることは、分子生物学者のステイタスにもなっている。「トネガワ」はまったく無名の学者であったが、栄えある最終演者に割り当てられた。関係者は、彼が驚くべき成果を持ってきていることを、すでに承知していたのだ。

彼は実験の経緯や経過などを詳しく紹介し始めたが、すぐに持ち時間が過ぎ、司会者に止められてしまった。しかし、この研究所の所長が、「これは重要な発表なのだから、最後までやってください」と口添えをしてくれたため、追試の結果まで含めて、すべてを発表することができた。遺伝子組み換えが起こっているという、驚くべき結論であったが、実験は非常に緻密で、疑問を差しはさむ余地はなかった。発表が終わると、会場は割れるような拍手に包まれた。