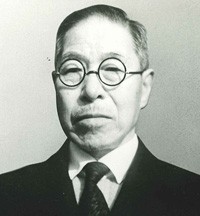

北里柴三郎

(1853-1931)

資料提供/ 学校法人北里研究所

Top

Top医療の挑戦者たち 16

世界の先頭へ

北里柴三郎

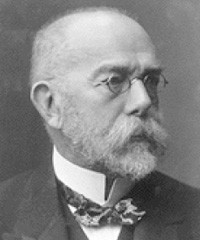

一九〇八年(明治四一年)、北里柴三郎博士は恩師である世界的な細菌学者、ロベルト・コッホ博士を日本に招いた。八月には、広島の厳島神社を訪れていた。

北里は三二歳のときにドイツへ留学し、コッホの研究所に入った。他の研究員と同様、コッホから与えられたテーマに基づき、膨大な実験をこなした。北里は非凡だった。周到な実験計画を立て、寝食を忘れて研究に没頭する。勤勉さを誇るドイツ人たちを驚かせる精密さと不屈の忍耐で結果を出し、コッホの信頼を獲得していった。「衛生学で、世界の先頭に立ちたい」。北里には、大きな志があった。

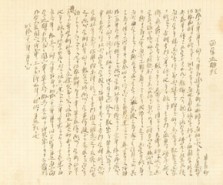

三年の留学期間を終えようとするとき、北里が日本の内務省に提出した留学延長願いには、彼の覚悟が記されている。

「開国して間もないわが国には、先進国の学者と肩を並べる者がいない。学問や知識をただ学ぶだけで、専門分野で世界の誰からも信用される研究を成し遂げた者が一人も出ていないのは、わが国の学問に対する姿勢の欠点である。私は、世界の学者に後れをとらないよう努力し、日本の衛生学を世界と肩を並べる水準にしたい」。

留学の延長が許された翌年、北里は輝かしい成果をあげる。「破傷風菌の純粋培養」。まさに、世界の誰も成しえなかった快挙だった。

コッホはこう回想している。「北里はすぐに、破傷風を治療する免疫血清を作り上げ、世界で初の伝染病に対する血清療法を創始したのだ。その後、彼の同僚がジフテリアの血清療法を開発したが、それは北里の研究に導かれたものである」。

世界的な細菌学者となった北里は、六年間の留学を終えて日本に戻る。苦難を乗り越え、念願の伝染病研究所を設立し、多くの人命を救った。北里の薫陶を受けた門人たちは世界で活躍し、日本の医学を世界に通用する水準に押し上げる原動力となった。

厳島神社で撮影された北里とコッホの写真には、世界をめざした日本人の気概と、国籍を超えた師弟の深い絆が写し出されていた。

(監修 / 北里英郎 先生 北里大学医療衛生学部長)

北里柴三郎は国費の留学生としてドイツへ渡り、ロベルト・コッホの研究所に入ったが、当初の留学予定期間は3年間で、1888年(明治21年)までの予定であった。しかし留学2年を経過したときは、チフス菌やコレラ菌の研究が順調に進みはじめたところで、残り1年では研究を完遂することは難しいと感じた。そこで2年間の留学期間延長ができれば、他の病原菌の研究も可能だと考え、北里は内務省へ次のような主旨の留学延期願いを提出した。

「開国してまだ日が浅い日本は、すべてにおいて先進国に追いついていない。いまだに、一人として先進国の学者と肩を並べるものはいない。留学生は先進国から学ぶことだけで満足し、自らの専門分野で世界から信用されるような研究をしたものは一人も出ていない。これはわが国の学問に対する考え方の大きな欠点である。私は衛生学、とくに伝染病学を専門に学ぶため留学したが、世界の学者たちに後れを取ることなく奮励努力し、日本の衛生学を世界の水準に並ぶものとしたい」。*1

(*1 学校法人北里研究所:北里柴三郎 -伝染病の征圧は私の使命-、p.135、2012)

この必死ともいえる文章が効を奏したのか、留学延長の願いはかなえられ、北里はさらに腰を据えて研究に取り組むことができた。その結果、1889年(明治22年)に、世界初となる破傷風菌の純粋培養に成功する。単純に考えれば、留学が延長されなかったら、この成果はなかったのだ。

留学延期願いに書いたことを約束通り実行してみせた北里は、やはり非凡だったといえよう。

1877年、炭疽菌の研究で、ドイツの片田舎の医師から身を起こし、「細菌学」という新領域の総帥となったコッホは、1883年、病気と病原菌との関係を客観的に証明する方法として「コッホの4原則」を発表、翌年にはコレラ菌の純粋培養に成功し、1885年にはベルリン大学衛生研究所の所長となっている。1905年、結核に関する研究の業績によりノーベル生理学・医学賞を受賞。

1885年といえば、北里が内務省の衛生局員として長崎に赴き、コレラ菌を同定した時期だ。北里は、当然コッホの4原則を知っていたはずだが、コッホの研究所に留学して、実践の場でそれをたたき込まれたのだ。

北里は、どんな微生物の研究にあたっても、コッホの4原則に照らして物事を判断する習慣をつけていた。

資料提供/ 学校法人北里研究所

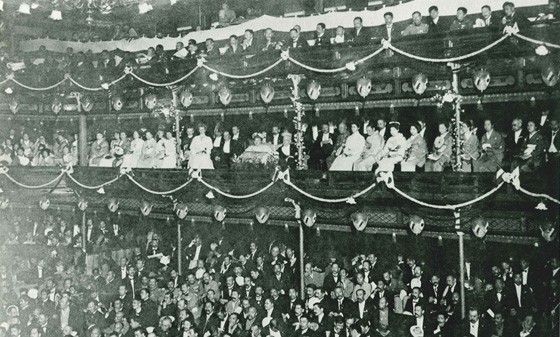

1908年(明治41年)6月、北里の恩師コッホが来日した。世界的な大学者を迎える日本は、国賓並みの歓待と、多くの歓迎行事でこれに応えた。諸学会連合の歓迎会は上野の音楽学校大講堂で開かれた。また歌舞伎座では官民合同の観劇会が催され、通訳を森鴎外が務めた。

コッホは日本に滞在した73日間に、日光、奈良、京都、瀬戸内海を遊歴したが、行く先々で学界はもとより、一般国民からも大変な歓待を受けた。

コッホは日本各地を旅行したが、日本の文化には非常に興味を持ったようだ。朝はコーヒーを習慣としていたが、それに欠かさず梅干をつけるようになり、日本食を喜んで食べ、ウニなども好んで食べた。また建築や美術にも関心を示した。とくに奈良や京都の古雅な建築を好み、絵画でも渋い墨絵にひかれたようだ。伊勢の内宮に案内されたときは、五十鈴川の流れで手を清め、口をすすぎ、神前に出ると日本式に敬けんな態度で礼拝した。その後は、境内の神々しさをしきりに賛美したという。

来日して間もなく開かれた、上野での諸学会連合歓迎会には、コッホの学術講演が組み込まれた。会には専門外の学者も多数参加するため、だれにでも理解できる結核、コレラ、腸チフスなどの演題が期待されたが、コッホが選んだのは「アフリカ睡眠病」だった。これには同行した夫人も、「もう少し日本人にとって切実な病気を選んだらどうか」と耳打ちをしたが、「睡眠病は、いま学問的に最も論争されている興味深い問題だ」と頑としてきかなかった。俗受けや聴衆にこびるようなことは眼中になく、学究的な姿勢を決してくずさないのがコッホという人物であった。*2

(*2 志賀潔: 志賀潔―或る細菌学者の回想, 日本図書センター(1997年)より)

コッホの旅行には、北里以外に、伝染病研究所の研究員も同行したが、赤痢菌の発見で名を成した志賀潔もその一人であった。日光への旅行は、あいにく梅雨時で、ホテル内に降り込められるまま、コッホは志賀に、北里が破傷風菌の純粋培養に成功したときのことを語った。

志賀の手記から要旨を抜き出してみよう---

「ある日、北里は私の部屋に来て1本の試験管を示し、破傷風菌の純粋培養をしたといった。しかしそれは、老練のフリュッゲ*3が数年かかってもできなかった難問であり、容易には信じられなかった。すると北里は破傷風菌のゼラチン培地を持ってきて研究成績を説明した。わたしはまだ半信半疑ながら、その培地で動物試験をしてみたところ、まさに破傷風特有の症状を示した。私はすぐ北里の部屋に行き、大成功を祝したが、このときの喜びは非常なものだった。いま思い出しても愉快にたえない」。*2

「北里が破傷風菌の純粋培養をした方法と順序を聞き、彼の非凡な研究的頭脳と、不屈の精神に驚いたのである。そして私の勧めに従い、彼は破傷風の毒素の研究に着手し、ついに免疫血清を作り上げた。当時はまだ伝染病を起こしている本体を取り除く原因療法は、一つもなかったのだが、まさに北里によって、初めて血清療法が実現されたのだ。この破傷風の研究は、近世の治療医学の中で、新しい時代を開いたものといえる」。*2

(*2 志賀潔: 志賀潔―或る細菌学者の回想, 日本図書センター(1997年)より)

(*3 カール・フリュッゲ(1847-1923)ドイツの細菌学・衛生学者。ベルリン大学ではコッホの同僚でもあった。)