Top

Top

「えいっ」と覚悟を決めて注射する子どもたちのために。

2000年の春、テルモの技術者が一人、病院を訪れていた。彼は、注射や点滴など身近な治療によく使われる医療機器の開発を担当していた。

その小児科には、糖尿病を抱えた子どもたちが通っていた。病名は「1型糖尿病」。必要量のインスリンホルモンを体内で作れなくなる病気だ。多くは、1日に4回ものインスリン注射を自分でしなければならない。ときには覚悟を決めて、薄い筋肉しか付いていない細い腹に「えいっ」と注射を打つ。

技術者はこの光景を見て思いを巡らせた。

子どもたちが懸命にこらえている。その痛みを何とかできないだろうか。

そして確かな決意がみなぎった。

「痛みの小さい針を作りたい」

その頃テルモでは、痛みを感じることなく薬液を体に投与する方法の研究を進めていた。

薬の成分をイオンとして皮膚から吸収させたり、微小な針が剣山のように並んだチップを体に貼って注入するなど、さまざまなテーマがあった。

その中から、インスリンの特性を考えると「極細の針」が候補に挙がっていた。

ごく単純に想像すると、針が細ければ細いほど、痛みは小さくなる。だがその分だけ抵抗は大きくなり、薬液は針から出にくくなってしまう。

「どのようにすれば、極細で、しかも薬液が出やすい針を作れるのだろうか」

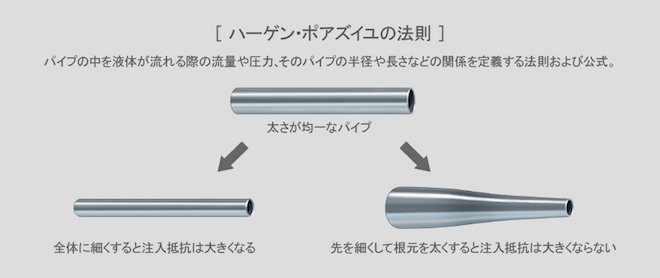

彼は、自分の専門である流体力学から「ハーゲン・ポアズイユの法則」を応用できることに気づいた。それはパイプの中を流れる液体について流量や流速、流動抵抗の関係を与える式で、そこからパイプに液体を流すとき必要な圧力が求められる。

「パイプが細いほど、内部を液体が流れるときの抵抗は大きくなる。しかしその根元を太くすれば、先端を細くしても抵抗は大きくならない」

それなら、根元の太い針にしたらどうだろう。先端をかなり細くしても、薬液はスムーズに流れるはずだ。彼の原点である流体力学が、見たこともない針の姿を図面に描き出した。

彼はすぐ、いろいろなパイプを設計し、パソコン上でシミュレーションにかけた。すると先端がこれまでより約20パーセントも細い針を作っても、この形なら同じ力でインスリンが通ることが分かった。

ところが実際に細い針と太い針を継ぎ合わせてみると、インスリンはうまく流れない。

極細で、今までにないこんな個性的な形の針を、どうやったら作れるのだろう。