Top

Top医療の挑戦者たち 8

血管縫合・吻合術

血管を縫い合わせる技術。

繊細な針の運びはリヨンの刺しゅう師に学んだ。

アレクシス・カレル

心臓バイパス手術や臓器移植手術などに欠かせないのが、血管同士をぴたりと合わせてつなぐ執刀医の技術である。この血管手術が可能になった背景には、ひとりの青年の努力があった。

一八九四年、フランス南東部の街、リヨン。アレクシス・カレルが研修医として働いていた病院では、大騒動が持ち上がっていた。時のフランス大統領・カルノーが、博覧会場で暴漢に腹を刺され、救急搬送されてきたのだ。明らかに腹部の大血管が傷つき、大出血を起こしている。外科医たちは、血管の縫合は不可能と判断し、救命を断念した。

カレルだけは「皮膚や腸を縫えるのだから、大血管も縫えるはずだ」と主張した。だが、研修医の主張は受け入れられず、大統領は命を落とした。

その事件をきっかけに、彼は血管の縫合法を徹底的に研究する。リヨンは絹織物業の盛んな都市である。彼は街の刺しゅう師やレース編みの女性職人たちから裁縫や運針を学び、腕を磨いた。

その努力がアメリカに渡ってから実を結ぶ。血管と血管の口を隙間なく合わせる「三角吻合(ふんごう)術」に成功したのである。これにより、大血管からごく細い小血管までの吻合が可能になった。さらに、血管のつなぎ替えやバイパス術、そして臓器移植に至るまで、目覚ましい業績を残した。

一九一二年、カレルは米国在住者として初のノーベル生理学・医学賞を受賞した。今日では、「血管外科の父」と呼ばれている。

(監修 / 川田志明 先生 慶応義塾大学名誉教授 山中湖クリニック理事長)

切るだけの外科から、修復する外科へ 外科治療の可能性を広げた血管縫合・吻合(ふんごう)術

切除するのが外科の使命であった時代

20世紀初頭まで、外科の役割は「悪いところを切除する」ことにあった。1881年に世界で初めて胃の切除に成功し、周囲の尊敬を集めたウイーン大学のビルロートは、「心臓や動脈の外傷を縫合しようとする外科医は、仲間の敬意を失うであろう」と述べている。

1894年に起こったフランス大統領・カルノーへのテロ事件では、大統領が刺され、腹部の血管(腸と肝臓をつなぐ「門脈」という太い静脈)を傷つけられ、大量出血を来しており、医師たちが治療不可能と判断したのは、やむを得なかったともいえる。

アレクシス・カレル

(Alexis Carrel, 1873-1944)

大統領の暗殺を伝える新聞

修復する外科への発展をうながした血管吻合術

ヒトの臓器・器官は血液の供給を受けることで、はじめて機能する。したがって、傷ついた臓器でも血管を縫い合わせ、つなぎ合わせて血液が循環するようにしてやれば、機能を回復する可能性は充分あるはずだ、とカレルは考えたのだ。

そして彼が、血管を縫い合わせる縫合術に加え、初めて実現させたのが、血管同士をつないで血液の流れを回復させる「吻合(ふんごう)術」だ。このテクニックの登場で、外科の治療は、切除するだけの外科から、機能の修復も目的とした外科へと発展することになった。

刺しゅう師に学ぶ - 誰もが舌を巻いたカレルの手腕

刺しゅう師のもとで身に付けた高度なテクニック

カレルは縫合や吻合の技術を磨くため、地元のリヨンでも一流の刺しゅう師のもとへ通い詰めた。仲間の医師は、最初は彼をバカにしていたが、マッチ棒より細い血管を見事に吻合する別次元のテクニックを見ると、一様に言葉を失ったと伝えられている。

フランスの南東部の街・リヨンは、絹織物で栄えた。刺しゅうやレースなどの伝統の技は、今日まで大切に受け継がれている。

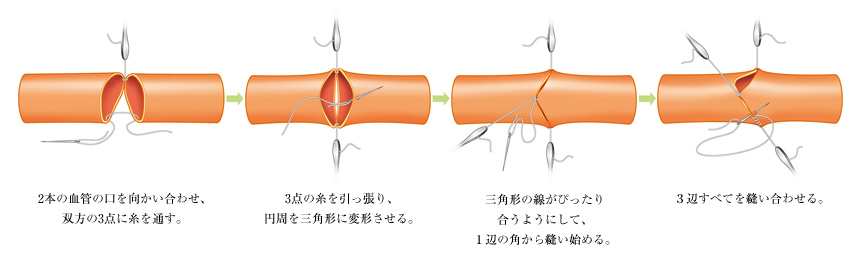

カレルの三角吻合術

カレルの三角吻合術は「端端吻合」とも呼ばれ、切れた血管を修復し、血流を再開させる最も基本的な吻合術として今日でもよく使われている。また、彼は細かい縫合や吻合を可能にするため、自分で繊細な針と糸を開発した。細かい部分まで見えるよう、特製の拡大鏡も手術室に持ち込んだ。これは今日、眼科、脳外科、血管外科をはじめ多くの外科分野で行われている「マイクロサージェリー」の原形ともいえる。

カレルの手腕が可能にした直接輸血法

瀕死の赤ん坊を救ったカレルの三角吻合術

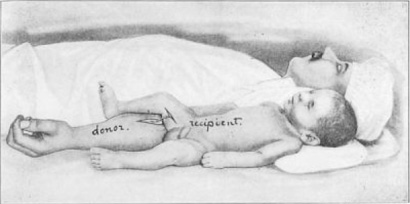

1908年、カレルがアメリカ・ニューヨークのロックフェラー医学研究所に勤務して2年目のことだ。同じニューヨークに住む医師の産まれたばかりの女児が、数日間も鼻から出血をし続けて、瀕死の状態に陥っているという知らせを受けた。カレルが駆けつけると、女児は血の気が無く、すでに意識も失っていた。

医師である父親は、カレルの外科医としての手腕に期待していた。カレルは、女児をアイロン台にしばり、父親の手首を女児の脚にしばって固定した。彼は女児の膝の裏の、マッチ棒ほどの太さしかない静脈と、父親の腕の動脈を三角吻合術でつないだ。すると、まもなく女児の耳がピンク色になり、唇に赤みがさした。急激に全身がピンク色に染まると、女児は意識を取り戻し、大きな声で泣き声をあげたのだ。

女児は一命を取りとめ、父親の腕の血管も完全に回復した。カレルが勤務する研究所が、この輸血成功を公表したこともあり、彼のまねをして直接輸血に挑戦する医師が続いた。しかし彼ほどの腕を持つものはおらず、なかなか成功しなかったため、直接輸血法が標準的な手技として定着することはなかった。

カレルの直接輸血

( Soresi A L: Medical Record, 81, 1912より)

臓器移植、人工血管への試み

腎臓移植の動物実験

1905年、カレルは腎移植の動物実験を科学誌に報告している。移植を受けたイヌの腎臓は機能を取り戻し、術後30分くらいで尿を出しはじめた。イヌは、8日間元気に過ごした。

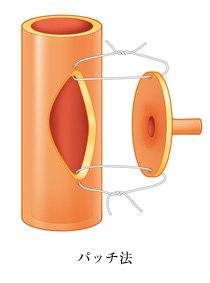

移植にあたって彼が考案した血管縫合術に、「パッチ法」がある。ある血管と、他の部位から取った血管をつなぎ合わせる方法で、たとえばまっすぐな太い動脈壁に、別の部位から鍔(つば)状に切り取った動脈を縫いつける(縫合)ことで、新たな分岐部を作ることができる。

人工血管への取り組み

血液は、血管の中ならスムーズに流れるが、人工物で作った管の中を通すと、ほとんどの場合は凝固してしまう。古代ではアシの仲間であるパピルスの茎を血管代わりに使ったという記録も残っている。カレルもまた、アルミニウム製の管や、象牙の管などを試したが、どれも成功はしなかった。

このことが「カレルほどの天才でも人工血管を作るのは不可能だったのだから‥」という先入観を与えてしまい、人工血管の研究は、一時は下火になってしまった。実際に使える人工血管が登場するのは、第二次世界大戦後、アメリカのドゥベイキーによる合成繊維製の人工血管が登場するのを待たなければならない。