Top

Top医療の挑戦者たち 7

脳動脈瘤の電気血栓法

時計のヒゲゼンマイを、脳動脈瘤(りゅう)に詰めて固める。

瘤の破裂を防ぐ奇抜な着想。

ショーン・ムラン

脳動脈瘤は、脳血管の一部が弱くなってコブのように膨らむ病気だ。コブは大きくなると破裂して、「くも膜下出血」という命を脅かす重病を引き起こすことがある。

脳動脈瘤の破裂を防ぐために、さまざまなアイデアが試されてきた。そのひとつとして、動脈瘤の中の血液を固まらせる方法が考えられた。血液が凝固してしまえば、瘤は破裂しないからだ。

一九六五年、北アイルランド生まれの脳神経外科医、ショーン・ムランは、小さな針型の電極を用いてヒトの脳動脈瘤に電気を通し、血液を凝固させる「電気血栓法」に成功した。だが、最も破裂しやすい大きな脳動脈瘤では、内部の血液をすべて凝固させることはできなかった。

やがて彼は、電極の面積が大きいほど血液が効率的に凝固することに気づく。

そして一九七四年、面積の大きな電極として彼が採用したのは、なんと機械式時計の部品である「ヒゲゼンマイ」だった。極細の針を通して銅合金製のヒゲゼンマイを動脈瘤内に送り、コイル状にぎっしり詰め込む。これにより、大型の脳動脈瘤への電気血栓法に成功したのだった。

ここから、脳動脈瘤にコイルを詰める治療法が大きく飛躍する。一九八〇年代、別の医師により、カテーテル(細い管状の医療器具)を通してプラチナのコイルを動脈瘤に充填し、電気で切り離す画期的な治療法が開発された。

現在も最新の術式として発展を続けているコイル塞栓術。その出発点は、ムランの奇抜な着想だったのである。

(監修 / 滝 和郎 先生 三重大学理事・副学長)

脳動脈瘤内に電気を通して血液を固まらせ、くも膜下出血を防ぐという発想

脳動脈瘤に電気を通し、血栓を作ることで塞栓させる

脳の動脈にできたコブ(脳動脈瘤)内の血液を凝固させることで、瘤を塞栓させ、破裂による「くも膜下出血」を防ぐ試みは1940年代から行われていたが、これを実用性のある治療法にしたのがムランである。彼は1964年に針型の電極を用いて動物実験を行い、血栓による瘤の塞栓に成功している。

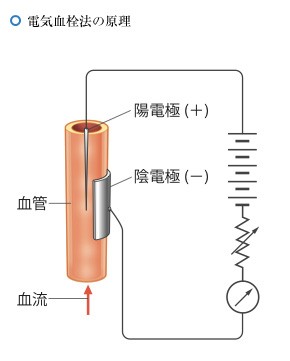

電気血栓法の原理

ヒトの血管内はマイナスの電気をもっている(-に荷電)。血管内を流れている赤血球や白血球、血液凝固にかかわる血小板などの成分も、すべてマイナスに荷電している。これに対し、血管の外側の壁は、プラス(+)に荷電している。一般に鉄や銅などの金属は+に荷電しているので、もし金属製の針を血管内に刺せば、-に荷電した血液成分が磁石のように引き寄せられ、血管内にある針の周囲に血液成分が集まり、凝固して血栓が形成される。電気血栓法の原理は、針に+の電流を流し、さらに血栓形成を加速しようとするものである。

針電極は、実際の臨床現場でも電気血栓法に使われるようになった。

(半田 ほか., Neurol Med Chir(Tokyo)18, PartⅡ, 1978より改変)

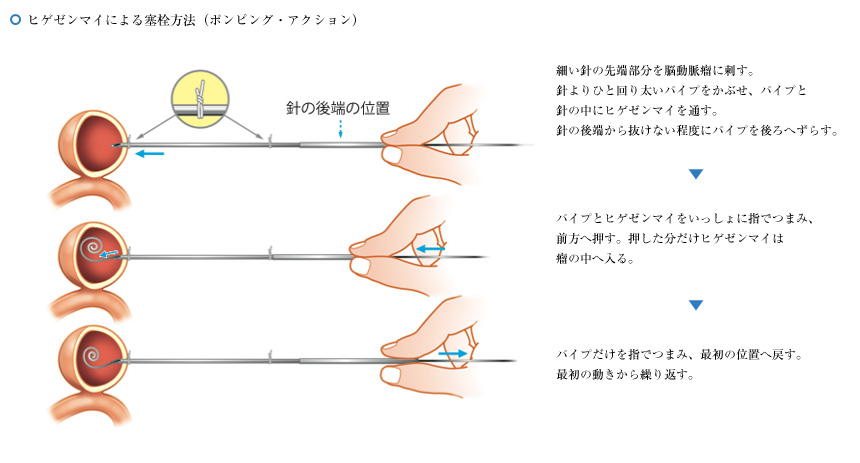

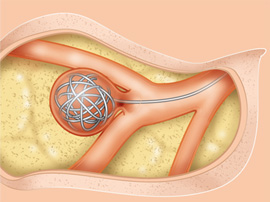

1回の刺入で効率的に電極を脳動脈瘤に送り込むために、ヒゲゼンマイを利用

破裂しやすい大きな脳動脈瘤にも適用が可能に

電極の面積が大きいほど血液が効率的に凝固することに着目したムランは、極細の銅合金が渦巻状になった機械式時計のヒゲゼンマイに着目し、電気血栓法に採用した。そして、このヒゲゼンマイを「ポンピング・アクション」と呼ばれる方法で脳動脈瘤内にどんどん詰め込んでいった。ヒゲゼンマイは瘤の中で渦巻状の塊を形成し、瘤を埋めることができた。ヒゲゼンマイをポンピング・アクションで刺入するムランの電気血栓法により、これまでは対応が難しかった、より破裂の危険性が高い大きな脳動脈瘤にも適用できるようになったのである。

電気血栓法から、通電のいらないコイル塞栓法へ

通電なしで塞栓効果が得られる

ポンピング・アクションで大量の金属を詰め込めば、瘤内をほとんど隙間なく埋めつくすことができるようになった。つまり、通電して血栓を作らなくても、充分な塞栓効果が得られることがわかったのである。

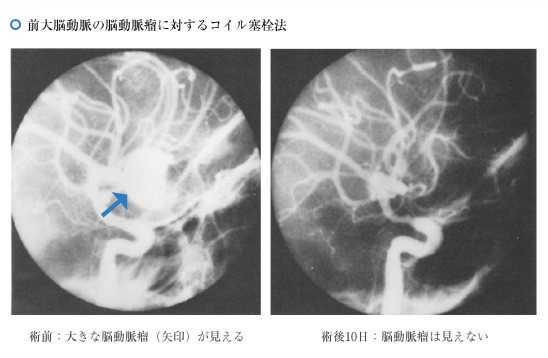

ムランは独自の電気血栓法を、通電をせずにコイル状の金属で動脈瘤を充填する「コイル塞栓法」へと発展させた。 右の写真は、大きな脳動脈瘤に対し、ムランが30cmのベリリウム銅線1本と25cmの銅線2本を詰めることで、通電なしに治療できた症例である。

(Mullan S. Neurosurg, 41, 12, 1974より改変)

開頭手術不要の離脱式コイル塞栓法が登場

ムランのコイル塞栓法は、脳動脈瘤の外側から針を刺すため、開頭手術が必要だった。これに対し、1980年代に開始された離脱式コイル塞栓法は、血管にカテーテルを差し、血管の内側から脳動脈瘤にアプローチする方法だったため、開頭手術の必要はなくなった。

離脱式コイル塞栓法の開発者も、一時は電気血栓法を勉強していたと伝えられている。今日の離脱式コイル塞栓法も、ムランをはじめ、先人たちの努力を土台にした脳動脈瘤治療法の進歩といえるだろう。

現在、脳動脈瘤の治療方法には大きく分けて、「開頭クリッピング術」と「血管内コイル塞栓術」の2種類がある

脳動脈瘤が見つかったとき、現在はどのような治療が行われているのか。まだ「くも膜下出血」を起こしていない、つまり脳ドックなどで脳動脈瘤が発見されて治療が必要になった場合を想定すると、次の2種類の方法が考えられる。

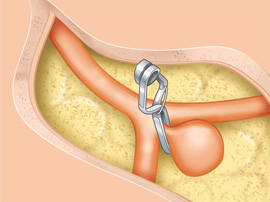

開頭クリッピング術

頭を切り開き、チタンやステンレス製のクリップで脳動脈瘤の首の部分をはさみ、閉塞して瘤への血液供給を遮断する方法。20年以上の歴史があり、長期の効果も立証済み。

血管内コイル塞栓術

血管内にカテーテルを入れ、血管の内側を通して脳動脈瘤の部分までカテーテルを到達させ、プラチナ製のコイルを瘤内に詰め込むことで、瘤への血液供給を遮断する方法。

動脈瘤の位置や大きさなどにより、どちらの治療方法がよいか、治療しないで様子を見るかなどを医師は判断することになる。しかし、治療方針については本人の意思も大切なので、医師とよく話し合って決めることが重要である。