Top

Top医療の挑戦者たち 1

命の杖

日本人の「命を支える杖」でありたい。

北里柴三郎

一八九一年(明治二四年)のある日、イギリスのケンブリッジ大学から、北里柴三郎に一通の書簡が届いた。開けてみると、新設される細菌学研究所の所長に就任してほしいという内容だった。日本の「近代医学の父」として知られる北里博士が若い頃、六年余りのドイツ留学を終えようとしていたときのことである。

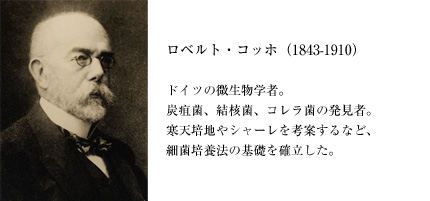

感染症が人類の最大の脅威であったこの時代、細菌学は最先端の学問領域だった。北里は、結核菌やコレラ菌の発見で有名なロベルト・コッホの研究所に入ると、東洋人への偏見を打ち破り、ヨーロッパでも圧倒的な業績をあげた。世界初の破傷風菌の純粋培養に成功後、破傷風の血清療法を考案し、その技術をジフテリアの予防に応用するなど、目覚ましい成果をもたらした。

ケンブリッジからのオファーは、研究所の規模、設備、待遇、すべてが理想的だった。何よりも、十三世紀から続く名門大学の研究所長になることは、北里の名声を世界で不動のものにする大きなチャンスでもあった。しかし、北里はこれをあっさり断ってしまう。その後、アメリカの大学からもさらに上回る条件が示されたが、すべて丁重に辞退してしまった。

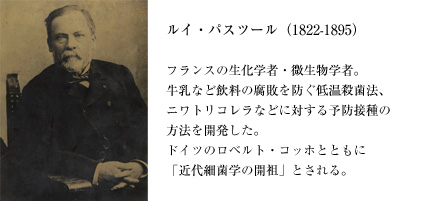

北里には、ひとつの強い思いがあった。ドイツでの師匠・コッホは、ドイツ国民の「命を支える杖」として細菌学を向上させたいんだ、と北里に打ち明けたことがある。微生物学の大家であるルイ・パスツールも、イタリアの大学からの招きを断り、戦災で荒れ果てた祖国フランスで微生物研究所を開設した。彼は「科学に国境はないが、科学者には祖国がある」という言葉を残している。

これから帰る日本には、まだ北里が入るべき研究所すら存在しない。しかし、北里には国費を注ぎ込んでドイツ留学を許してくれた祖国への感謝と、その期待に応えたいという気持ちの高揚があった。「コレラ、結核、ペストなど、多くの感染症に苦しむ祖国の人たちのために働こう」。

北里は、日本人としての自分に課せられた使命が「命を支える杖」であることを、固く信じていたのである。

(監修/北里英郎先生 北里大学医療衛生学部長)

資料提供/ 学校法人北里研究所

感染症と戦うことが「命を支える杖」であった時代

ずっと死因のトップを占めていた感染症

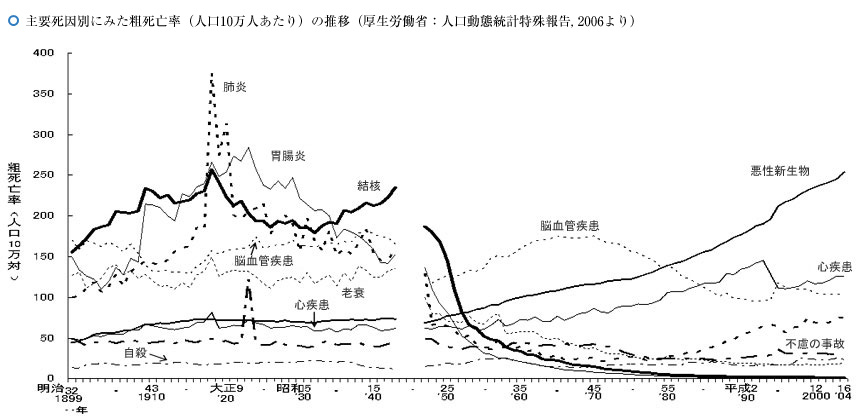

今日では日本人の最も主要な死因は悪性新生物(がん)とされるが、明治から大正・昭和の前半にかけては「結核」、「肺炎」、「胃腸炎(腸チフス・コレラ・赤痢など)」といった感染症(当時は「伝染病」と呼ばれていた)が主な死因であった。大正7~9年にはスペインかぜ(インフルエンザ)の大流行があったため、肺炎での死亡が非常に高くなっている。これらの感染症が流行した年は、人口の減少が認められることも多い。*1

感染症と戦う医師たちは、まさに「命を支える杖」だったのだ。

*1 鬼頭宏,:人口から読む日本の歴史, 161-174, 2000

ドイツで発展した「実験室医学」としての細菌学

感染症の原因として「細菌」を研究したコッホ

ヨーロッパでも感染症は猛威をふるっていた。18世紀から19世紀半ばにかけてはコレラ、腸チフス、発疹チフスなどの流行にくり返し襲われた。

開業医のかたわら家畜の検疫もやっていたロベルト・コッホは、顕微鏡で炭疽菌(たんそきん)を発見したのを皮切りに、結核菌、コレラ菌などを発見、多くの感染症には原因となる細菌が存在することを明らかにした。このように病気の原因を細菌に絞り、実験によって効率的に研究できる「実験室医学」の出現で、ドイツ医学は急速に発展した。*2

資料提供/ 学校法人北里研究所

ドイツで細菌学が発展した背景

18世紀に産業革命に着手したイギリスは、ヨーロッパにおける最先進国となった。フランスはやや遅れたものの、19世紀に入ると、技術者養成施設(エコール)をつくって産業の近代化をはかった。ドイツはフランスよりさらに遅れており、追いつくために国策として科学研究を振興した。実験室の中だけで進めることが可能な科学研究は、無駄が省けて効率的なため、ドイツを急速に先進国へと押し上げていった。コッホの実験室医学は、このようなドイツの科学研究振興の雰囲気のなかで出現したといえる。*2

*2 中川米造: 医療の文明史, 96-103, 1988

資料提供/ 学校法人北里研究所